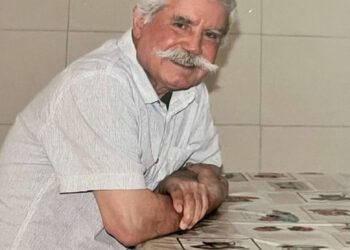

DIE ZEIT: Herr Kavala, Sie werden am 28. August mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet. Haben Sie sich dem Dichter je verbunden gefühlt?

Osman Kavala: In meinem Pantheon der Dichter hat Goethe einen wichtigen Platz. 2006 hörte ich in Istanbul ein Konzert des West-Eastern Divan Orchestra, eines Zusammenschlusses aus israelischen und arabischen Musikern. Danach las ich Goethes Gedichte aus dem West-östlichen Divan in türkischer Übersetzung. Ich wusste, dass Goethe zu den Vordenkern einer kosmopolitischen Kulturidee zählt, aber erst diese Lektüre weckte meine Bewunderung für die universalistische Dimension seines Humanismus.

ZEIT: Finden Sie darin Spuren Ihrer eigenen Arbeit?

Kavala: Der Begriff der Würde ist für mich zentral, denn ich bin einer öffentlichen Kampagne ausgesetzt, die meine Würde angreift. Im Gefängnis begann ich einen Briefwechsel mit dem britischen Germanisten Jeremy Adler. In einem seiner Aufsätze untersucht er Goethes Beitrag zum modernen Würdebegriff. Adler erklärt, dass Goethe die organische Entwicklung des Einzelnen durch eigenes, unabhängiges Handeln als würdestiftenden Prozess versteht. Die intellektuellen Grundlagen des Würdebegriffs, wie er im deutschen Grundgesetz und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vorkommt, seien, so Adler, bereits bei Goethe zu finden.

ZEIT: Sie lesen gerade Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre – auf Englisch, wie wir hören. Vielleicht der klassische Bildungsroman.

Kavala: Der Titelheld Wilhelm bricht in die Welt auf, weil er erkennt: Kaufmännische Tätigkeiten sind zwar sinnvoll, machen aber allein das Leben nicht reich. Er sucht Erfahrungen in der Kunst, auf Reisen, in Begegnungen mit unterschiedlichen Kulturen. Auch ich habe in meiner Jugend Reisen nach Anatolien unternommen. Darin fühle ich mich ihm sehr nah.

ZEIT: Sie sind seit acht Jahren in Haft. Warum sind Sie dem türkischen Präsidenten Erdoğan so wichtig?

Kavala: Wahrscheinlich gefielen einige meiner Aktivitäten aus der Zeit vor meiner Verhaftung Herrn Erdoğan nicht. Dass er mir diese Bedeutung zumisst, dürfte in den Gezi-Protesten 2013 begründet liegen, besser gesagt in der offiziellen Version der Regierung darüber.

ZEIT: Was heißt das?

Kavala: Diese Theorie besagt, die Massenproteste, die zunächst den Bau eines Einkaufszentrums im zentralen Gezi-Park in Istanbul, unweit meines Büros, verhindern sollten und sich dann, nicht zuletzt durch die brutale Polizeigewalt, fast über das ganze Land ausdehnten, seien von dem US-Investor George Soros und anderen ausländischen Kräften geplant und inszeniert worden, um die Regierung zu stürzen.

ZEIT: Was sagen Sie dazu?

Kavala: Diese These wird durch nichts gestützt, ihr liegt die Behauptung zugrunde, Soros habe auch den Arabischen Frühling finanziert. Da ich im Vorstand der von Soros unterstützten Open Society Foundations sitze, mich für die Zivilgesellschaft engagiere und als Privatmann an den Gezi-Protesten teilnahm, wurde mir in diesem Szenario eine Schlüsselrolle zugeschrieben.

ZEIT: Ihnen wurde nicht nur die Beteiligung an den Gezi-Protesten vorgeworfen, sondern auch die am Putschversuch 2016, als Teile des Militärs versuchten, Erdoğan zu stürzen.

Kavala: Ich habe nie verhehlt, dass ich an den Gezi-Protesten teilgenommen und mich für den Schutz des Parks eingesetzt habe. Doch an der Organisation irgendeiner Massenaktion war ich nicht beteiligt, geschweige denn, dass ich das Ziel verfolgt hätte, die Regierung zu stürzen. Die an den Protesten beteiligten NGOs und Aktivisten forderten ohnehin nicht den Rücktritt der Regierung, sondern dass das Bauprojekt aufgegeben wird. Leider ist es in der Justiz unseres Landes zum Normalfall geworden, ohne Beweisgrundlage schwere Anschuldigungen zu erheben und gar Hafturteile zu fällen.

ZEIT: Können Sie das erklären?

Kavala: Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 2019, es lägen keine belastbaren Beweise für die Anschuldigungen gegen mich vor, wurde, um mich weiter im Gefängnis festzuhalten, ein dritter Vorwurf erfunden: Spionage. Bei der Anklage hielt man es nicht für nötig, zu beschreiben, wie ich die Spionagetätigkeit ausgeführt haben soll und an welche geheimen Informationen ich gelangt sein soll oder wie ich versucht haben soll, daran zu kommen.

ZEIT: Sie wurden 2020 von einem türkischen Gericht freigesprochen – und noch am selben Tag wieder inhaftiert. Wie hält man das aus?

Kavala: Das war wirklich eine bittere Erfahrung. Nach meiner Inhaftierung las ich Berichte von Menschen, die die NS-Lager überlebt und es geschafft hatten, ihre Integrität zu bewahren. Vielleicht haben mir diese Zeugnisse Kraft gegeben. Aber als ich an diesem Tag der Verurteilung zurück in meine Zelle kam, begriff ich: Jetzt hat ein Prozess begonnen, der mit Recht nichts mehr zu tun hat.

ZEIT: Ihre Stiftung Anadolu Kültür hat viel für die kurdische Gemeinschaft in Diyarbakır getan, einer Stadt im Südosten des Landes. Warum?

Kavala: Anadolu Kültür begann vor mehr als zwanzig Jahren mit einem Kunstzentrum in Diyarbakır. Die Stadt war durch Gefechte und Ausnahmezustände gezeichnet, wir wollten dem kulturellen Leben neue Impulse geben. Uns ging es um Austausch: Künstler und Akademiker aus Istanbul sollten die Realität in Diyarbakır kennenlernen, während die dortigen Schriftsteller und Künstler neue Horizonte gewinnen konnten, auch durch Verbindungen nach Europa.

ZEIT: Nach der Selbstauflösung der kurdischen Untergrundorganisation PKK ordnen sich die türkisch-kurdischen Beziehungen gerade neu. Gibt Ihnen das Zuversicht auf Frieden?

Kavala: Ich war in der Vergangenheit an zivilen Initiativen für eine friedliche Lösung beteiligt; 2005 war ich Teil einer Gruppe, die dazu Gespräche mit dem damaligen Premier Erdoğan führte. Es ist eine äußerst positive Entwicklung, dass die PKK den bewaffneten Kampf aufgibt, auch wenn das spät kommt. Es wird Parteien, die sich für die Rechte der Kurden einsetzen, ermöglichen, auf dem Feld demokratischer Politik freier zu agieren.

ZEIT: Im Gefängnis von Silivri sitzen vor allem politische Häftlinge. Sie haben einmal gesagt, Sie könnten sich über Ihre Behandlung nicht beklagen. Wie passt das zusammen?

Kavala: Die Anstalt ist ein Hochsicherheitsgefängnis, das Problem der Überbelegung existiert hier nicht. Die Abläufe funktionieren, die Vollzugsbeamten sind geschult, es kommt selten zu Spannungen zwischen Untersuchungshäftlingen und Verurteilten. Da viele der Inhaftierten Politiker oder Journalisten sind, ist das öffentliche Interesse groß, auch das wirkt sich positiv aus. Seit der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu, Erdoğans stärkster Rivale, im Frühjahr hier inhaftiert wurde, ist sogar das Essen besser geworden.

ZEIT: Wie oft sehen Sie Ihre Frau?

Kavala: Meine Frau Ayşe Buğra kann ich alle zwei Wochen sehen. Wir sitzen durch eine Glasscheibe getrennt und sprechen über ein telefonähnliches Gerät, einmal im Monat auch ohne diese Barriere. Diese Gespräche sind für mich von existenzieller Bedeutung, um die Verbindung zu meinem früheren Leben nicht zu verlieren.

ZEIT: Worüber sprechen Sie?

Kavala: Wir sprechen über die Lage im Land, über Freunde, über Bücher, die wir gelesen haben. Ayşe hat als Ökonomin wichtige Arbeiten zur Sozialpolitik verfasst, sie liest mit großer Aufmerksamkeit. Manchmal sehen wir Ereignisse oder Texte unterschiedlich. Wenn ich dann erneut darüber nachdenke, kommt es vor, dass ich meine Meinung ändere. Große Literatur muss man immer wieder lesen, um sie wirklich zu begreifen. Der britische Schriftsteller D. H. Lawrence sagte einmal, ein Buch sechsmal zu lesen, sei nützlicher, als sechs verschiedene Bücher zu lesen.

ZEIT: Sie dürfen Ihre Zelle täglich vier Stunden verlassen. Sie haben einmal erzählt, dass Sie die Spatzen im Hof beobachten.

Kavala: Die Spatzen kamen im Juni, besserten ihre Nester in der Mauer aus und brüteten dort. Als die Jungen flügge waren, flogen sie wieder davon. Einige kommen noch immer, um vor meinem Fenster nach Futter zu suchen. Sie scheinen sich an mich gewöhnt zu haben. Ich bin allein in meiner Zelle, es tut mir gut, sie Tag für Tag zu sehen und zu denken, es gebe eine Beziehung zwischen uns.

ZEIT: Wie gelingt es Ihnen, das Gefühl für Zeit nicht zu verlieren?

Kavala: Ich behalte durch die Zeitungen, die ich täglich lese, und die Fernsehsendungen, die ich schaue, den Überblick über das aktuelle Datum. Aber mein Zeitgefühl hat sich tatsächlich verändert. In Thomas Manns Roman Der Zauberberg beschreibt Hans Castorp einmal, wie die Gleichförmigkeit der Tage im Sanatorium alle Unterschiede zwischen den Zeitabschnitten verwischt, bis nur noch ein einziger langer Augenblick bleibt. So ähnlich erlebe ich es auch.

ZEIT: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Ihre Freilassung verlangt, mehrmals.

Kavala: Als ich nach dem EGMR-Urteil nicht freigelassen wurde, leitete der Europarat ein Vertragsverletzungsverfahren ein, und der Europäische Gerichtshof wertete die Nichtumsetzung durch die Türkei 2022 als Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention.

ZEIT: Was geschah dann?

Kavala: Ein solcher Fall kam zum ersten Mal in der Geschichte des EGMR vor. Der Europarat ergriff nach Abschluss des Vertragsverletzungsverfahrens und nach einem zweiten EGMR-Urteil keine konkreten Maßnahmen, außer zu unterstreichen, man habe sich an die EGMR-Urteile zu halten. Meines Erachtens sendet die Wiederholung von Entschließungen, die keinerlei Sanktionen beinhalten und auch keine solchen in Aussicht stellen, die Botschaft aus, man habe die Situation de facto akzeptiert.

ZEIT: Warum gelingt es Europa nicht, mehr politischen Druck auszuüben?

Kavala: Es ist für Europa strategisch wichtig, die Beziehungen zur Türkei nicht zu stark zu belasten. Man möchte nicht, dass wegen ein, zwei Personen Probleme entstehen, die das Verhältnis stören könnten. Hinzu kommt: Das Bewusstsein für Menschenrechte, wie es sich nach dem Zweiten Weltkrieg herausgebildet hat, scheint derzeit zu schwinden. Dass dermaßen spät und schwach auf die unmenschlichen Taten in Gaza reagiert wurde, über die selbst Angehörige der israelischen Streitkräfte empört sind, ist ein Anzeichen für dieses Aufweichen.

ZEIT: Wie weit ist die Türkei vom absoluten Autoritarismus entfernt?

Kavala: Nach dem Putschversuch 2016 wurde der Ausnahmezustand verhängt. Daraus folgte eine ganze Reihe antidemokratischer Maßnahmen. Besonders gravierend war ein Dekret, das später auch Gesetz wurde. Es erlaubt, gewählte Bürgermeister wie İmamoğlu unter Terrorismusvorwurf abzusetzen und durch Zwangsverwalter zu ersetzen. Die Inhaftierung etlicher Funktionsträger erschwert es den Kommunen erheblich, effektiv zu arbeiten, vor allem soziale Dienstleistungen anzubieten, die ihre Beliebtheit erhöhen.

ZEIT: Was bleibt der Opposition?

Kavala: Der Sieg der größten Oppositionspartei CHP in fast allen großen Städten bei den türkischen Kommunalwahlen im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass die Opposition stark ist. Es gibt zivilgesellschaftliche Verbände wie die Anwaltskammer, die allen Repressionen zum Trotz weiterkämpft, und unabhängige Medien, die immer noch eine breite Öffentlichkeit erreichen. Es wird in der Türkei nicht so weit kommen wie in Russland, die Opposition vollständig auszuschalten.

ZEIT: Was gibt Ihnen Hoffnung?

Kavala: Selbst hier im Gefängnis erreichen mich Briefe, nicht nur von Freunden, sondern auch von Menschen, die mich persönlich gar nicht kennen. Ich sehe, dass ein großer Teil der Gesellschaft sich Sorgen über den Zustand des Rechtswesens macht. Es wird zunehmend erkannt, dass es ein unabhängiges Rechtswesen braucht, das im Sinne universaler Rechtsprinzipien arbeitet.

ZEIT: Wann, glauben Sie, werden Sie freikommen?

Kavala: Auch wenn das Urteil gegen mich es vorsieht, glaube ich nicht, dass ich bis an mein Lebensende im Gefängnis sitzen werde. Aber ich vermeide es, Spekulationen darüber anzustellen, wann ich freikomme.

Das Interview wurde von der Zeit geführt und am 21. August 2025 veröffentlicht und Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe